|

|

Zweite Abteilung: Das Kennenlernen und

der persönliche Verkehr Dokumente |

Dokumente zu Lou Salomé, Paul Rée und Friedrich Nietzsche

Zweite Abteilung

1. Lou lernt Rée kennen (Lebensrückblick S. 76 f):

An einem Märzabend des Jahres 1882 in Rom, während bei Malwida von Meysenbug ein paar Freunde beisammensaßen, begab es sich, daß nach einem Schrillen der Hausglocke Malwidas getreues Faktotum Trina hereingestürzt kam, ihr einen aufregenden Bescheid ins Ohr zu flüstern – woraufhin Malwida an ihren Sekretär eilte, hastig Geld zusammenscharrte und es hinaustrug. Bei ihrer Rückkehr ins Zimmer, obwohl sie dabei lachte, flog ihr das feine schwarze Seidentüchlein noch ein wenig vor Erregung um den Kopf. Neben ihr trat der junge Paul Rée ein: ihr langjähriger, wie ein Sohn geliebter Freund, der – Hals über Kopf von Monte Carlo kommend – Eile hatte, dem dortigen Kellner das gepumpte Reisegeld zuzustellen, nachdem er alles, wörtlich, restlos alles verspielt.

Dieser lustig sensationelle Auftakt zu unserer Bekanntschaft störte mich erstaunlich wenig: sie war im Nu geschlossen ja vielleicht trug sogar zu ihr bei, daß Paul Rée infolgedessen, wie auf einem Isolierschemel herausgehoben, schärfer umrissen, unter den übrigen wirkte. Jedenfalls wurde sein scharf geschnittenes Profil, das grundgescheite Auge mir sofort durch seinen Ausdruck vertraut, worin sich im Augenblick etwas humorvoll Zerknirschtes mit überlegen Gütigem mischte.

Schon am selben Abend, wie von da ab täglich, fanden unsere eifrigen Unterredungen erst ihr Ende beim Nachhausegehn auf Umwegen: von Malwidas Via della Polveriera in die Pension, wo meine Mutter mit mir abgestiegen war. Diese Gänge durch die Straßen Roms im Mond- und Sternenschein brachten uns einander bald so nahe, daß sich in mir ein wundervoller Plan zu entwickeln begann, wie wir dem Dauer verleihen könnten, auch nachdem meine Mutter, die mich von Zürich nach dem Süden zur Erholung gebracht hatte, heimgereist sein würde. Zwar benahm sich Paul Rée zunächst völlig falsch, indem er, zu meinem zornigen Leidwesen, meiner Mutter einen ganz andern Plan – einen Heiratsplan – unterbreitet hatte, der ihre Einwilligung zu dem meinen endlos erschwerte. Vorerst mußte ich nun erst ihm selber plausibel machen, wozu mein »für Lebenszeit abgeschlossenes« Liebesleben und wozu mein total entriegelter Freiheitsdrang mich veranlaßten.

ZURÜCK

2. Brief Lous an Gillot vom März 1882 (Lebensrückblick S. 76 f):

Rom, 26/13 März 1882

Ihren Brief hab ich gewiß schon 5 Mal gelesen, aber kapirt hab ich ihn noch immer nicht. Was, in Dreiteufelsnamen, hab ich denn verkehrt gemacht? Ich dachte ja, Sie würden grade jetzt des Lobes voll über mich sein. Weil ich doch nun grade dabei bin zu beweisen, wie gut ich seinerzeit meine Lektion bei Ihnen gelernt habe. Erstens indem ich doch ganz und gar nicht einer bloßen Phantasie nachhänge, sondern sie verwirklichen werde, und zweitens, indem es durch Menschen geschehen soll, die wie direkt von Ihnen ausgesucht erscheinen, nämlich vor lauter Geist und Verstandesschärfe schon fast platzen. Aber nun behaupten Sie statt dessen, die ganze Idee sei so phantastisch wie nur jemals eine früher, und werde nur noch ärger dadurch, daß sie wahrhaftig auch noch in Leben umgesetzt werden solle, und um so viel ältere und überlegene Männer wie Rée, Nietzsche und andere könnte ich nicht richtig beurteilen. Darin täuschen Sie sich nun aber. Das Wesentliche (und das Wesentliche ist menschlich für mich nur Rée) weiß man entweder sofort oder garnicht. Er ist auch noch nicht vollkommen gewonnen, er ist noch etwas perplex, aber auf unsern nächtlichen Gängen zwischen 12 – 2 im römischen Mondschein, wenn wir aus den Gesellschaften von Malwida v. Meysenbug kommen, setze ich es ihm immer erfolgreicher auseinander. Auch Malwida ist gegen unsern Plan, und dies thut mir ja leid, denn ich habe sie riesig lieb. Aber mir ist doch schon seit längerm klar, daß wir im Grunde stets Verschiedenes meinen, selbst wo wir übereinstimmen. Sie pflegt sich so auszudrücken: dies oder jenes dürfen »wir« nicht thun, oder müssen »wir« leisten, und dabei hab ich doch keine Ahnung, wer dies »wir« eigentlich wohl ist, – irgend eine ideale oder philosophische Parthei wahrscheinlich, – aber ich selber weiß doch nur was von »ich«. Ich kann weder Vorbildern nachleben, noch werde ich jemals ein Vorbild darstellen können für wen es auch sei, hingegen mein eignes Leben nach mir selber bilden, das werde ich ganz gewiß, mag es nun damit gehn wie es mag. Damit habe ich ja kein Prinzip zu vertreten, sondern etwas viel Wundervolleres, – etwas, das in Einem selber steckt und ganz heiß von lauter Leben ist und jauchzt und heraus will. – Nun schreiben Sie zwar auch: ein solches volles Sichhingeben an rein geistige Endziele hätten Sie immer nur als »Übergang« für mich gemeint. ja, was nennen Sie »Übergang«? Wenn dahinter andere Endziele stehen sollen, solche, für die man das Herrlichste und Schwersterrungene auf Erden aufgeben muß, nämlich die Freiheit, dann will ich immer im Übergang stecken bleiben, denn das geb ich nicht dran. Glücklicher als ich jetzt bin, kann man bestimmt nicht werden, denn der frisch-fromm-fröhliche Krieg, der nun wohl losgehn wird, schreckt mich ja nicht, im Gegentheil, der soll nur losgehn. Wir wollen doch sehn, ob nicht die allermeisten sogenannten »unübersteiglichen Schranken« die die Welt zieht, sich als harmlose Kreidestriche herausstellen!

Wohl aber würde mich erschrecken, wenn Sie da nicht innerlich mitgingen. Sie schreiben verstimmt, daß Ihr Rath wohl nicht mehr viel dagegen helfen könnte. »Rath«, – nein! was ich von Ihnen brauche, ist ganz ungeheuer viel mehr als Rath: Vertrauen. Natürlich nicht in dem gewöhnlichen Sinn, wie es sich von selbst versteht, – nein, aber das Vertrauen, daß, was ich auch thun oder lassen mag, es im Umkreise dessen bleibt, was uns gemeinsam ist, (– sehen Sie! dies ist nun doch ein »wir«, das ich kenne und anerkenne). Und was mir ohne weiteres und so sicher zugehören müßte, wie Kopf, Hände oder Füße, – von dem Tage an, seit ich wurde, was ich durch Sie geworden bin: Ihr Mädel.

ZURÜCK

3. Lou über die persönliche Erscheinung und Wirkung Nietzsches (Friedrich Nietzsche in seinen Werken, Insel Verlag Erste Aufl. 1983, S. 37 ff.):

"Und gewiß ist dies die Zeit gewesen, in welcher seine Physiognomie, sein ganzes Aeußere, am charakteristischesten ausgeprägt erschien: die Zeit, in welcher der Gesamtausdruck seines Wesens bereits völlig vom tief bewegten Innenleben durchdrungen war, und selbst noch in dem bezeichnend blieb, was er zurückhielt und verbarg. Ich möchte sagen: dieses Verborgene, die Ahnung einer verschwiegenen Einsamkeit, – das war der erste, starke Eindruck, durch den Nietzsches Erscheinung fesselte. Dem flüchtigen Beschauer bot sie nichts Auffallendes; der mittelgroße Mann in seiner überaus einfachen, aber auch überaus sorgfältigen Kleidung, mit den ruhigen Zügen und dem schlicht zurückgestrichenen braunen Haar konnte leicht übersehen werden. Die feinen, höchst ausdrucksvollen Mundlinien wurden durch einen vornübergekämmten großen Schnurrbart fast völlig verdeckt; er hatte ein leises Lachen, eine geräuschlose Art zu sprechen und einen vorsichtigen, nachdenklichen Gang, wobei er sich ein wenig in den Schultern beugte; man konnte sich schwer diese Gestalt inmitten einer Menschenmenge vorstellen, – sie trug das Gepräge des Abseitsstehens, des Alleinstehens. Unvergleichlich schön und edel geformt, so daß sie den Blick unwillkürlich auf sich zogen, waren an Nietzsche die Hände, von denen er selbst glaubte, daß sie seinen Geist verriethen, – eine darauf zielende Bemerkung findet sich in »Jenseits von Gut und Böse« (z88): »Es giebt Menschen, welche auf eine unvermeidliche Weise Geist haben, sie mögen sich drehen und wenden, wie sie wollen, und die Hände vor die verrätherischen Augen halten als ob die Hand kein Verräther wäre! –)*.«

Wahrhaft verrätherisch sprachen auch die Augen. Halbblind, besaßen sie dennoch nichts vom Spähenden, Blinzelnden, ungewollt Zudringlichen vieler Kurzsichtigen; vielmehr sahen sie aus wie Hüter und Bewahrer eigener Schätze, stummer Geheimnisse, die kein unberufener Blick streifen sollte. Das mangelhafte Sehen gab seinen Zügen eine ganz besondere Art von Zauber dadurch, daß sie, anstatt wechselnde, äußere Eindrücke widerzuspiegeln, nur das wiedergaben, was durch sein Inneres zog. In das Innere blickten diese Augen und zugleich, – weit über die nächsten Gegenstände hinweg, – in die Ferne, oder besser: in das Innere wie in eine Ferne. Denn im Grunde war seine ganze Denkerforschung nichts als ein Durchforschen der Menschenseele nach unentdeckten Welten, nach »ihren noch unausgetrunkenen Möglichkeiten« (Jenseits von Gut und Böse 45), die er sich rastlos schuf und umschuf. Wenn er sich einmal gab, wie er war, im Bann eines ihn erregenden Gesprächs zu Zweien, dann konnte in seine Augen ein ergreifendes Leuchten kommen und schwinden; – wenn er aber in finsterer Stimmung war, dann sprach die Einsamkeit düster, beinahe drohend aus ihnen, wie aus unheimlichen Tiefen, – aus jenen Tiefen, in denen er immer allein blieb, die er mit Niemandem theilen konnte, vor denen ihn selbst bisweilen Grauen erfaßte, – und in die sein Geist zuletzt versank.

Einen ähnlichen Eindruck des Verborgenen und Verschwiegenen machte auch Nietzsches Benehmen. Im gewöhnlichen Leben war er von großer Höflichkeit und einer fast weiblichen Milde, von einem stetigen, wohlwollenden Gleichmuth, – er hatte Freude an den vornehmen Formen im Umgang und hielt viel auf sie. Immer aber lag darin eine Freude an der Verkleidung, – Mantel und Maske für ein fast nie entblößtes Innenleben. Ich erinnere mich, daß, als ich Nietzsche zum ersten Male sprach, – es war an einem Frühlingstage in der Peterskirche zu Rom, – während der ersten Minuten das gesucht Formvolle an ihm mich frappierte und täuschte. Aber nicht lange täuschte es an diesem Einsamen, der seine Maske doch nur so ungewandt trug, wie jemand, der aus Wüste und Gebirge kommt, den Rock der Allerweltsleute trägt; sehr bald tauchte die Frage auf, die er selbst in die Worte zusammengefaßt hat: »Bei Allem, was ein Mensch sichtbar werden lässt, kann man fragen: was soll es verbergen? Wovon soll es den Blick ablenken? Welches Vorurtheil soll es erregen? Und dann noch: bis wie weit geht die Feinheit dieser Verstellung? Und worin vergreift er sich dabei?«

Dieser Zug stellt nur die Kehrseite der Einsamkeit dar, aus welcher Nietzsches Innenleben ganz herausbegriffen werden muß, – einer sich stetig steigernden Selbstvereinsamung und Selbstbeziehung auf sich selbst."

* Eine ähnliche Bedeutung legte er seinen selten kleinen und feinmodellierten Ohren bei, von denen er sagte, sie seien die wahren »Ohren für Unerhörtes«. (Zarathustra I 25.)

ZURÜCK

4. Der Biograph Lous, H. F. Peters zur Ablehnung des ersten Heiratsantrages von Nietzsche (in Lou – Das Leben der Lou Andreas-Salomé, Kindler Verlag München 1964, S. 92)

Gerade erst hatte sie [Lou] ihre Mutter davon zu überzeugen vermocht, daß Rées Antrag als Scherz gemeint war – was würde geschehen, wenn sie von Nietzsches Antrag erfuhr? Mußte sie nicht an eine Verschwörung glauben mit dem Ziel, ihr die Tochter zu entreißen? Über Nietzsches Begründung lächelte Lou: Er wollte sie also heiraten, um den Schein zu wahren – wie spießbürgerlich mußte ihr das erscheinen. Sie hatte gehört, daß er sich seiner Freigeisterei rühmte. Sein Antrag hatte für sie überhaupt nichts von Freigeist, er kam ihr allzu menschlich vor. Und dies hätte sie Nietzsche am liebsten offen entgegengehalten.

Aber Rée mahnte zur Vorsicht. Man durfte Nietzsche nicht vor den Kopf stoßen, die Sache mußte diplomatisch behandelt werden. Er wollte seinem Freund sagen, daß Lou seinen Antrag nicht annehmen könne, da sie als verheiratete Frau die von der russischen Regierung ausgesetzte Rente verlieren würde und, da sie nicht vermögend sei, auf das Einkommen ihres Mannes angewiesen sei. Rée wußte, daß Nietzsche mit den Mitteln, über die er verfügte, kaum den eigenen Lebensunterhalt bestreiten konnte. Deshalb habe er, Rée von einem direkten Antrag abgesehen. Diese Darstellung nahm nach seiner Meinung Lous ablehnender Haltung den Stachel. Er wollte durchblicken lassen, daß Lou ihn nicht eigentlich abgewiesen habe, sondern nur deutlich machen wollte, daß sie sich unter den gegebenen Umständen genausowenig einen unbegüterten Gatten leisten konnte wie Nietzsche eine unbegüterte Gattin. Und damit sollte die Angelegenheit erledigt sein.

ZURÜCK

5. (angeblicher) Brief Nietzsches an seine Schwester von Ende April (Dokumente S. 423):

"Rom, Ende April 1882.

Meine liebe Schwester,

Falle nicht um vor Erstaunen, der Brief ist von mir und aus Rom. Ich bat Frl. von Meysenbug, die Adresse und auch noch »privat« darauf zu schreiben, damit der Brief wirklich nur in Deine Hände kommt. Du wirst begreifen warum.

Also Dein Wunsch ist erfüllt! Die verehrte Freundin (eigentlich wohl Dr. Rée) hat wirklich jemand gefunden, der mir zu Hilfe kommen soll, – aber es ist kein »begeisterter Jüngling«, überhaupt kein junger Mann, sondern eine junge Dame!! Aufrichtig gesagt, mir wäre ein ernster junger Mann und noch viel mehr ein Mann in meinem Alter (also kein junger Grünschnabel) bedeutend lieber – aber der Fall ist ungewöhnlich.

Fräulein von Meysenbug und Dr. Rée bombardirten mich nämlich mit Briefen und Beschwörungen: ich müsse nach Rom kommen, sie hätten ein junges Mädchen gefunden, die für meine Philosophie geboren sei; sie und Rée wollten mir in allen möglichen Dingen helfen. Gerade jetzt, wo Gast sehr stark mit seinen eignen Sachen beschäftigt ist und deshalb nicht mehr bereit war, mir im gleichen Umfang wie früher beizustehen, schien mir das Anerbieten sehr wichtig. Ich reiste also hierher.

Nun – um die Wahrheit zu sagen, ich glaube es ist ein Irrthum! ich sehe bis jetzt nur, daß das junge Mädchen einen guten Kopf besitzt und sehr viel von Dr. Rée gelernt hat. Um mir aber ein richtiges Urtheil zu bilden, müßte ich sie ohne Rée) studieren. Er soufflirte beständig, sodaß ich noch. keinen eignen Gedanken entdecken konnte. Könntest Du nicht nach der Schweiz kommen und die junge Dame einladen? Malwida hat dies vorgeschlagen – am liebsten reiste ich nach, Messina zurück, ich komme mir nur so haarsträubend undankbar gegen Frl. von Meysenbug und Dr. Rée vor, die so eifrig bemüht sind, mir Gutes und Freundschaftliches zu erweisen. Übrigens ist sie 24 Jahre alt, unschön, ( – – – ); aber wie alle unschönen Mädchen hat sie, um anziehend zu werden, ihren Geist kultivirt. Rée behauptet, dieser Geist sei außerordentlich, – jedenfalls ist er ganz begeistert und versucht auch mich zu begeistern.

Schreib mir jetzt nicht bis Du wieder von mir Nachricht hast. Dein Bruder

Der Brief ist liegen geblieben. Inzwischen erzählte mir Malwida, das junge Mädchen habe ihr anvertraut: »sie hätte von frühster Jugend an nur nach Erkenntniß gestrebt und ihr jedes Opfer gebracht.« Das hat mich ganz erschüttert. Malwida hatte Thränen, als sie mir es mittheilte, und glaubt Frl. S. sei mir innerlich tief verwandt. – Mir schien es zunächst, als hätte es keinen rechten Grund gehabt, mich nach Rom zu locken. Jetzt denke ich anders! Betrachte diesen Brief als Erzeugniß einer üblen Laune; hätte ich Zeit, so schriebe ich einen andern mit andern Eindrücken."

Janz (Bd. II S. 136) hält dieses Schreiben für eine der "groben Brieffälschungen Elisabeths", ohne dafür allerdings besonders stichhaltige Gründe vorzulegen. Denn daß Nietzsche offensichtlich am 28. April noch krank darniederlag statt zu reisen, muß ihn keinesfalls am Schreiben gehindert haben, wie Janz unterstellt. Ernst Pfeiffer, der wie gesehen den Brief im vollen Wortlaut im Anmerkungsteil völlig kommentarlos abdruckt, schränkt in einer Fußnote im laufenden Text (S. 109) lediglich den Brief als [in runden Klammern] "unecht" ein, ohne auch nur ein weiteres Jota dazu zu sagen. Gelinde gesagt eine merkwürdige Vorgehensweise, wenn man den "starken Tobak" bedenkt, den Elisabeth hier ihrem Bruder unterjubelt, der für den flüchtigen Leser bei Pfeiffer dann zu Lasten Nietzsches geht – und das scheint wohl die Hinterabsicht dieses Lou-Vertrauten und Herausgebers ihres Nachlasses zu sein.

Verschiedene der Formulierungen machen doch sehr stutzig – sie wirken so, daß sie (unmöglicherweise) das spätere Geschehen bereits als bekannt voraussetzen; es ist wohl so, daß hier Elisabeth spätere Äußerungen Nietzsches montiert hat, um sowohl Nietzsche als auch Lou bereits in diesem frühen Stadium in ein "anderes Licht" zu tauchen. Und auch die "Denkungsart", die innere (Un-)Logik der Argumentation und der sich darin ausdrückende "Geist" bzw. "Ungeist" scheinen mir sehr wohl für eine Verfasserschaft Elisabeths zu sprechen (von der Ungereimtheit des Schlußabsatzes gar nicht zu reden ...) Sicherlich wirken einige der Passagen wie Originalton Nietzsche – aber diese hat Elisabeth mit Sicherheit späteren Briefen entnommen; hingegen würde Nietzsche niemals einen in seinem inneren Aufbau so ungeschickten Brief verfaßt haben.

Und: Nietzsche selbst hatte zu dieser Zeit keinerlei Grund noch Willen für solche Äußerungen, wie alle seine Handlungen im damaligen Stadium der Beziehung beweisen. Im übrigen schreibt er am 23. Mai ("In Bezug auf Lou tiefes Stillschweigen.") und noch am 19. Juni (!) an Overbeck, also kurz vor Tautenburg: "In Betreff meiner Schwester bin ich ganz entschlossen, sie außerhalb zu lassen." Und erst am 27. Juni, als es gar nicht mehr anders ging, weil Elisabeth, die das Quartier besorgt hatte, mit in Tautenburg weilen sollte, teilt er Lou mit, daß er seine Schwester unterrichtet habe. Man wird mit Janz hier also tatsächlich von einer groben Fälschung Elisabeths auszugehen haben.

Umso mehr verwundert es, daß der oben schon genannten Biograph von Lou, H. F. Peters, der seine Biografie in Zusammenarbeit mit dem Freund der letzten Jahre Lous, E. Pfeiffer, erst in den späten 1950er Jahren schrieb,

immer noch ohne weiteres von der Echtheit dieses Briefes ausging; wie könnte er sonst schreiben (Lou, das Leben der ..., S. 96):

"Lou aber hatte ganz andere Pläne. Sie hatte sich in den Kopf gesetzt, »ein nettes Jahr« in der Gesellschaft von Rée und Nietzsche zu verbringen, da sie sich im Umgang mit beiden Männern viel für ihre geistige Entwicklung versprach. Ihre zwei Verehrer waren von diesem Plan begeistert, jeder allerdings aus anderen Gründen. Während Nietzsche, um Lou zu gewinnen, seine Schwester um Hilfe bat, ..."

Auf der Seite der von Lou herkommenden Autoren scheint es Methode zu haben, manche Dinge ganz einfach nicht oder nur in einer bestimmten Art und Weise sehen zu wollen.

ZURÜCK

6. Ernst Pfeiffer bemerkt zur "Kußfrage" (Lebensrückblick S. 235 f.):

Das »scheint« soll nicht eine Unsicherheit der Erinnerung bezeichnen, sondern eine Zurückhaltung in der Aussprache. Im Brieftagebuch für Paul Rée aus Tautenburg schreibt Lou v.S. am 14. August: »Die Erinnerung an unsere italienische Zeit kommt uns oft und als wir den <Textlücke> schmalen Steig aufwärts gingen, sagte er leise >monte sacro, – – den entzückendsten Traum meines Lebens danke ich Ihnen<.« – Im Gespräch über jene Zeit hat LAS einmal mit einem feinen, fast verlegenen Lächeln bemerkt: »Ob ich Nietzsche auf dem Monte sacro geküßt habe – ich weiß es nicht mehr.« Der Besuch des Monte sacro erfolgte am 5. Mai 1882.

ZURÜCK

7. Ida Overbeck über Nietzsche beim Besuch vom Mai 1882 in Basel: (Dokumente S. 428 f.)

Auf Bitten von C. A. Bernoulli hat Ida Overbeck ihre »Erinnerungen an die Lou-Episode« (Bezeichnung von Bernoulli) in seine Darstellung im I. Band von »Franz Overbeck und Friedrich Nietzsche, Eine Freundschaft« (S. 336 f.) eingefügt. Zum Besuch Nietzsches im Mai 1882 bemerkt sie: »Er war, als er im Sommer 1882 meinem Manne von dem neuen Verhältnisse erzählte, aufs höchste erregt und für die Gestaltung seiner Pläne und seines Lebens aufs hoffnungsvollste zuversichtlich. Außereheliches geistig leidenschaftliches Verhältnis war ein Ideal, das er stets mochte. Es war Leidenschaft vorhanden, aber zugleich der Wunsch, sich nicht von ihr fortreißen zu lassen. Es gewährte ihm Beruhigung, daß Rée der dritte im Bunde sei, und er erwartete viel von dessen hilfreichem, selbstlosem Wesen, während er mich beauftragte mit Lou darüber zu reden, daß er stets nur seine geistigen Ziele verfolge und in allem dabei nur an sich denke. Zugleich erzählte er (das bezieht sich offenbar auf den Besuch vor der Aussprache in Luzern) in Rom zu ihr gesagt zu haben: >ich würde mich für verpflichtet halten, um Sie vor dem Gerede der Leute zu schützen, Ihnen meine Hand anzutragen, wenn nicht usw. usw.< Er fürchtete, Frl. Salomé könne dies für einen Antrag gehalten haben.«

ZURÜCK

8. Fröhliche Wissenschaft. Scherz, List und Rache (Auswahl)

1. Einladung

Wagt’s mit meiner Kost, ihr Esser!

Morgen schmeckt sie euch schon besser

Und schon übermorgen gut!

Wollt ihr dann noch mehr, – so machen

Meine alten sieben Sachen

Mir zu sieben neuen Muth.

|

2. Mein Glück

Seit ich des Suchens müde ward,

Erlernte ich das Finden.

Seit mir ein Wind hielt Widerpart,

Segl’ ich mit allen Winden. |

4. Zwiegespräch

War ich krank? Bin ich genesen?

Und wer ist mein Arzt gewesen?

Wie vergaß ich alles Das!

Jetzt erst glaub ich dich genesen:

Denn gesund ist, wer vergaß. |

6. Welt-Klugheit

Bleib nicht auf ebnem Feld!

Steig nicht zu hoch hinaus!

Am schönsten sieht die Welt

Von halber Höhe aus. |

7. Vademecum – Vadetecum

Es lockt dich meine Art und Sprach,

Du folgest mir, du gehst mir nach?

Geh nur dir selber treulich nach: –

So folgst du mir – gemach! gemach! |

13. Für Tänzer

Glattes Eis

Ein Paradies

Für Den, der gut zu tanzen weiß. |

14. Der Brave

Lieber aus ganzem Holz eine Feindschaft,

Als eine geleimte Freundschaft! |

25. Bitte

Ich kenne mancher Menschen Sinn

Und weiß nicht, wer ich selber bin!

Mein Auge ist mir viel zu nah –

Ich bin nicht, was ich seh und sah.

Ich wollte mir schon besser nützen,

Könnt’ ich mir selber ferner sitzen.

Zwar nicht so ferne wie mein Feind!

Zu fern sitzt schon der nächste Freund –

Doch zwischen dem und mir die Mitte!

Errathet ihr, um was ich bitte? |

30. Der Nächste

Nah hab den Nächsten ich nicht gerne:

Fort mit ihm in die Höh und Ferne!

Wie würd’ er sonst zu meinem Sterne? – |

43. Zuspruch

Auf Ruhm hast du den Sinn gericht?

Dann acht’ der Lehre:

Bei Zeiten leiste frei Verzicht

Auf Ehre! |

50. Den Kopf verloren

Sie hat jetzt Geist – wie kam’s, daß sie ihn fand?

Ein Mann verlor durch sie jüngst den Verstand,

Sein Kopf war reich vor diesem Zeitvertreibe:

Zum Teufel gieng sein Kopf – nein! nein! zum Weibe! |

54. Meinem Leser

Ein gut Gebiss und einen guten Magen –

Dies wünsch’ ich dir!

Und hast du erst mein Buch vertragen,

Verträgst du dich gewiss mit mir! |

|

60. Höhere Menschen

Der steigt empor – ihn soll man loben!

Doch jener kommt allzeit von oben!

Der lebt dem Lobe selbst enthoben,

Der ist von Droben! |

61. Der Skeptiker spricht

Halb ist dein Leben um,

Der Zeiger rückt, die Seele schaudert dir!

Lang schweift sie schon herum

Und sucht und fand nicht – und sie zaudert hier?

Halb ist dein Leben um:

Schmerz war’s und Irrthum, Stund’ um Stund’ dahier!

Was suchst du noch? Warum? – –

Dies eben such’ ich – Grund um Grund dafür! |

|

67. Sternenmoral

Vorausbestimmt zur Sternenbahn,

Was geht dich, Stern, das Dunkel an?

Roll’ selig hin durch diese Zeit!

Ihr Elend sei dir fremd und weit!

Der fernsten Welt gehört dein Schein:

Mitleid soll Sünde für dich sein!

Nur Ein Gebot gilt dir – sei rein! |

|

ZURÜCK

9. Nun ist der Himmel über mir hell! (Janz II, S. 137 f.)

»Nun ist der Himmel über mir hell! Gestern Mittags ging es bei mir zu wie als ob Geburtstag wäre: Sie sandten Ihre Zusage, das schönste Geschenk, das mir jetzt jemand hätte machen können – meine Schwester sandte Kirschen, Teubner sandte die drei ersten Druckbogen der >Fröhlichen Wissenschaft<; und zu alledem war gerade der allerletzte Teil des Manuskriptes fertig geworden und damit das Werk von 6 Jahren (1876-1882), meine ganze >Freigeisterei<! Oh welche Jahre! ... oh liebe Freundin, so oft ich an das alles denke, bin ich erschüttert und gerührt und weiß nicht, wie das doch hat gelingen können: Selbst-Mitleid und das Gefühl des Sieges erfüllen mich ganz. Denn es ist ein Sieg, und ein vollständiger – denn sogar meine Gesundheit des Leibes ist wieder ... zum Vorschein gekommen, und jedermann sagt mir, ich sähe jünger aus als je.«

ZURÜCK

10. davon ein Bewußtsein hatten (Dokumente S. 121 f.)

Paul Rée an Lou von Salomé in Zürich-Riesbach

(Stibbe, 25. oder 26. Mai 1882> ... Ich dachte eben (eigentlich sollte ich über »die Entstehung des Gewissens im Individuum« nachdenken, aber weiß der Kukuk, ich denke immer über Lu nach), daß ich in meinem Verhältniß zu Nietzsche nicht so ganz offen u. ehrlich sei, besonders seit ein gewisses kleines Mädchen aus der Fremde aufgetaucht ist. Aber ganz offen, so, wie ich zu Dir stehe, war ich nie mit ihm, und mit keinem Menschen auf der Welt bin ich es; – nur mit einem außer Dir war ich es. Nun ist ja allerdings richtig, daß man Freunde mehrere haben kann; dem Wesen der Freundschaft widerspricht es nicht, daß man mehreren Personen gleich nahe, ganz nahe befreundet ist. Aber bei mir ist es nun eben doch nicht der Fall. Ich bin nur D i r ganz befreundet, und so soll es bleiben. Ich mache mir kein Gewissen daraus, ein wenig verstellt, ein wenig falsch, ein wenig lügnerisch und betrügerisch mich gegen irgendeinen Menschen zu betragen, ausgenommen gegen Dich. Aus meiner Freundschaft zu Dir mache ich einen Kultus; ich betrachte es als Sünde (was, mein Herr Antimoralist?) – nun ich meine: ich würde, wenn ich irgend Etwas Falsches, Unaufrichtiges, Unfreundschaftliches, Verstelltes gegen Dich beginge, thäte, sagte, eine Empfindung haben ganz ähnlich derjenigen, welche Gläubige haben mögen, wenn sie eine große Sünde begangen haben. Ich entnehme dieser Special-Aufrichtigkeit die Berechtigung, im übrigen falsch zu sein, und umgekehrt beruhige ich mich über meine allgemeine Falschheit in dem Gedanken, es dafür auch in einem Falle absolut ganz und gar nicht zu sein. ...

Herzlichen Gruß von Deinem Brüderli Paul. [!]

ZURÜCK

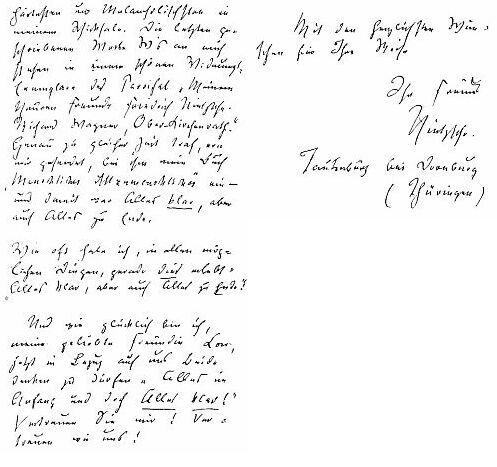

11. Nun, meine liebe Freundin, bis jetzt steht Alles gut (Lou Salome: Friedrich Nietzsche, S. 324 f.)

"Nun, meine liebe Freundin, bis jetzt steht Alles gut, und Sonnabend über 8 Tage sehen wir uns wieder.

Vielleicht ist mein letzter Brief an Sie nicht in Ihre Hände gelangt? Ich schrieb Ihnen Sonntag vor 14 Tagen. Es sollte mir Leid thun; ich schilderte Ihnen darin einen sehr glücklichen Moment: mehrere gute Dinge kamen auf Einmal zu mir, und das »Gutste« dieser Dinge war Ihr Zusagebrief

Ich habe viel an Sie gedacht und im Geiste so mancherlei des Erhebenden, Rührenden und Heiteren mit Ihnen getheilt, daß ich wie mit meiner verehrten Freundin verbunden gelebt habe. Wenn Sie wüßten, wie neu und fremdartig mir alten Einsiedler das vorkommt! – Wie oft habe ich über mich lachen müssen!

Was Bayreuth betrifft, so bin ich zufrieden damit, nicht dort sein zu müssen; und doch, wenn ich ganz geisterhaft in Ihrer Nähe sein könnte, dies und jenes in Ihr Ohr raunend, so sollte mir sogar die Musik zum Parsifal erträglich sein (sonst ist sie mir nicht erträglich.)

Ich möchte, daß Sie vorher noch meine kleine Schrift »Richard Wagner in Bayreuth« lesen; Freund Rée besitzt sie wohl. Ich habe so viel in Bezug auf diesen Mann und seine Kunst erlebt – es war eine ganze lange Passion: ich finde kein anderes Wort dafür. Die hier geforderte Entsagung, das hier endlich nöthig werdende Mich-selber-Wiederfinden gehört zu dem Härtesten und Melancholischsten in meinem Schicksale. Die letzten geschriebenen Worte W’s an mich stehen in einem schönen Widmungs-Exemplare des Parsifal »Meinem theuren Freunde Friedrich Nietzsche. Richard Wagner, Ober-Kirchenrath.« Genau zu gleicher Zeit traf, von mir gesendet, bei ihm mein Buch »Menschliches Allzumenschliches« ein – und damit war Alles klar, aber auch Alles zu Ende. Wie oft habe ich, in allen möglichen Dingen, gerade dies erlebt: »Alles klar, aber auch Alles zu Ende«!

Und wie glücklich bin ich, meine geliebte Freundin Lou, jetzt in Bezug auf uns Beide denken zu dürfen »Alles im Anfang und doch Alles klar!« Vertrauen Sie mir! Vertrauen wir uns!

Mit den herzlichsten Wünschen für Ihre Reise

Ihr Freund Nietzsche.

Tautenburg bei Dornburg (Thüringen)"

ZURÜCK

12. Musik des Parsifal (Janz II, S. 139 f.)

Brief an Gast vom 25. Juli: "... >meine liebe Schwester, ganz diese Art Musik habe ich als Knabe gemacht, damals, als ich mein Oratorium machte< – und nun habe ich die alten Papiere hervorgeholt und, nach langer Zwischenzeit, wieder abgespielt: die Identität von Stimmung und Ausdruck war märchenhaft! Ja, einige Stellen, z. B. >Der Tod der Könige<, schienen uns beiden ergreifender als alles, was wir uns aus dem Parsifal vorgeführt hatten, aber doch ganz parsifalesk! ... Mit einem wahren Schrecken bin ich mir wieder bewußt geworden, wie nahe ich eigentlich mit Wagner verwandt bin... Sie verstehen mich wohl, lieber Freund, daß ich damit den Parsifal nicht gelobt haben will! – Welche plötzliche décadence! Und welcher Cagliostrieismus! –« ... Nietzsches Kompositionen – auch das >Weihnachtsoratorium< – klingen nie »wagnerisch«, wie viele Werke der Wagner-Epigonen. Aber der Anspruch ist im Weihnachtsoratorium Nietzsches derselbe wie in Wagners Parsifal: die Musik als Medium christlichen Transzendenz-Erlebens einzusetzen und nur in dieser Funktion gelten zu lassen, ja hierin ihre höchste Erfüllung, ihren einzigen genuinen Aussagebereich zu sehen; also Musik nicht als Musik, sondern als Stimmungsträger des christlichen Mysteriums sich vollenden zu lassen, mithin ein Grundsatz philosophischer Ästhetik, den Nietzsche jetzt »überwunden«, verlassen hatte, in dem er aber in seiner Jugend dank der gemeinsamen Grundlage der Schopenhauerschen Auffassung der Musik – Wagner in einer ihn nun erschreckenden Weise nahe gestanden war."

ZURÜCK

13. Lou schildert diese Zusammenkünfte (Lebensrückblick S. 82)

Laut Programm blieb ich bis in den Hochsommer – es waren wohl Monate – in Stibbe, um alsdann, mit Anbruch der Bayreuther Festspiele, bei Wagners mit Malwida zusammenzutreffen. So lernte ich in seinem letzten Lebensjahr Richard Wagner kennen, zu dessen »Parsifal« ich auf das Patronatsbillett Paul Rées ebenfalls Zutritt hatte; an den Wahnfried-Abenden, immer zwischen zwei Parsifal-Aufführungen eingeschoben, sah ich viel vom Leben der Familie, so umwogt sie auch war von ungeheurer Gästeflut aus aller Herren Ländern. Da, wo der Mittelpunkt sich befand, Richard Wagner – infolge seines kleinen, ständig überragten Wuchses immer nur momenthaft sichtbar, wie ein aufschnellender Springbrunnen –, erscholl immer die hellste Heiterkeit; wogegen Cosimas Erscheinung sie durch ihre Größe über alle Umstehenden hinaushob, an denen ihre endlos lange Schleppe vorbeiglitt – zugleich sie förmlich einkreisend und ihr Distanz schaffend. Jedenfalls aus Freundlichkeit gegen Malwida hat diese unbeschreiblich anziehende und vornehm wirkende Frau mich auch einmal persönlich aufgesucht und mir damit ein langes und eingehendes Gespräch mit ihr ermöglicht. Der junge Erzieher des damals etwa dreizehnjährigen Siegfried, Heinrich von Stein, den ich in Bayreuth kennenlernte, zählte im Winter darauf zu den frühesten und treuesten Mitgliedern des Berliner Kreises um Paul Rée und mich. Unter den Nächsten um Wagners befreundete ich mich am meisten mit dem russischen Maler Joukowsky, dessen kleines Namensschild, der Maikäfer, auch in der Ecke des riesigen Gemäldes angebracht war, das in Wahnfried gleich in die Augen fällt: die heilige Familie, mit Siegfried als Heiland, Daniela als Gottesmutter und den drei andern schönen Töchtern als Engeln.

Über das alle überwältigende Ereignis des Bayreuther Festspiels selber darf ich hier nicht den leisesten Laut hörbar werden lassen, dermaßen unverdient wurde es mir zuteil, die ich, musiktauben Ohres, bar jeden Verstehens oder jeglicher Würdigkeit dastand.

ZURÜCK

14. Streitgespräch in Jena (Lebensrückblick S. 239 ff. Anm. zu S. 83)

In dieser Angelegenheit gibt es einen weiteren Bericht von E. Pfeiffer, dem Herausgeber des Lebensrückblicks, den ich nicht vorenthalten möchte:

"Da dies Streitgespräch, das in Jena vor der gemeinsamen Abreise nach Tautenburg zu dem dort wartenden Nietzsche stattfand und das in Tautenburg bei der Ankunft (als Nietzsche sich um die Unterkunft kümmerte) nochmals aufgenommen wurde, begründend war für die lebenslange Feindschaft von Elisabeth Förster-N. gegen Lou A.-S. und da im folgenden mehrfach darauf Bezug genommen wird, mag auch hierzu einiges aus der Erinnerung von LAS mitgeteilt sein. Nietzsche habe Rée in Rom nach der (ersten) Ablehnung seines Heiratsantrages, die ihm Rée übermittelt hatte, gefragt: »Also ist auch wohl eine wilde Ehe nicht das Richtige?«; Rée »der nicht gerne ein Wort zuviel sagte«, habe ihr dies vor der Reise nach Bayreuth-Tautenburg mitgeteilt, damit sie wisse, woran sie »bei einem veränderten körperlichen Verhalten« von Nietzsche sei; als Lisbeth nun in einem Zwiegespräch über ihren Bruder in dem Jenaer Freundeshause der Nietzsches diesen als einen »Asketen und Heiligen« preist, lacht Lou und spricht arglos richtigstellend das ihr Mitgeteilte aus, worauf es bei Lisbeth nicht nur zu den heftigsten Gegenäußerungen, sondern auch zu Erbrechen kommt (wogegen ein Leibumschlag helfen muß); die Äußerungen steigern sich nun auch bei Lou ins Leidenschaftliche: sie nennt den »totalen Anspruch« Nietzsches (den sie auch in seinen Briefen seit Luzern gefunden hatte) »Egoismus« (vgl. Tautenburger Brieftagebuch, 21. August: »der Egoist in großem Stil«) u.a.m.; später habe Lisbeth N. wegen jenes Wortes von der »wilden Ehe« an die Mutter von Paul Rée geschrieben <siehe Anm. zu S. 85>, die Mutter habe aber nur bestätigen können, daß ihr Sohn ihr dies auch mitgeteilt habe. – "

ZURÜCK

15. Stillehre für Lou (Dokumente S. 212 f.)

<Tautenburg, August 1882>

Zur Lehre vom Stil

1.

Das Erste, was noth thut, ist Leben: der Stil soll leben.

2.

Der Stil soll dir angemessen sein in Hinsicht auf eine ganz bestimmte Person, der du dich mittheilen willst. (Gesetz der doppelten Relation.)

3.

Man muß erst genau wissen: »so und so würde ich dies sprechen und vortragen« – bevor man schreiben darf. Schreiben muß eine Nachahmung sein.

4.

Weil dem Schreibenden viele Mittel des Vortragenden fehlen, so muß er im Allgemeinen eine sehr ausdrucksvolle Art von Vortrag zum Vorbild haben: das Abbild davon, das Geschriebene, wird schon nothwendig viel blässer ausfallen.

5.

Der Reichthum an Leben verräth sich durch Reichthum an Gebärden. Man muß Alles, Länge und Kürze der Sätze, die Interpunktionen, die Wahl der Worte, die Pausen, die Reihenfolge der Argumente – als Gebärden empfinden lernen.

6.

Vorsicht vor der Periode! Zur Periode haben nur die Menschen ein Recht, die einen langen Athem auch im Sprechen haben. Bei den Meisten ist die Periode eine Affektation.

7.

Der Stil soll beweisen, daß man an seine Gedanken glaubt, und sie nicht nur denkt, sondern empfindet.

8.

Je abstrakter die Wahrheit ist, die man lehren will, um so mehr muß man erst die Sinne zu ihr verführen.

9.

Der Takt des guten Prosaikers in der Wahl seiner Mittel besteht darin, dicht an die Poesie heranzutreten, aber niemals zu ihr überzutreten.

10.

Es ist nicht artig und klug, seinem Leser die leichteren Einwände vorwegzunehmen. Es ist sehr artig und sehr klug, seinem Leser zu überlassen, die letzte Quintessenz unsrer Weisheit selber auszusprechen.

F. N.

Einen guten Morgen,

meine liebe Lou!

ZURÜCK

16. Schilderung der Tautenburger Tage durch Lou (Lebensrückblick S. 83 ff.)

Von Bayreuth aus war ein mehrwöchiges Zusammensein von Nietzsche und mir in Thüringen – Tautenburg bei Dornburg – geplant, wo ich zufällig in einem Hause zu wohnen kam, dessen Wirt, der Prediger am Ort, sich als ein ehemaliger Schüler meines Hauptprofessors in Zürich, Alois Biedermann, herausstellte. Anfangs scheinen zwischen Nietzsche und mir Streitigkeiten stattgefunden zu haben, veranlaßt durch allerlei Geschwätz, das mir bis jetzt unverständlich geblieben ist, weil es sich mit keinerlei Wirklichkeit deckte, und dessen wir uns auch alsbald entledigten, um ein reiches Miteinandersein zu erleben, mit möglichster Ausschaltung störender Dritter. In Nietzsches Gedankenkreise kam ich hier viel tiefer hinein als in Rom oder unterwegs: von seinen Werken kannte ich noch nichts außer der »Fröhlichen Wissenschaft«, die er noch in letzter Arbeit hatte und aus der er uns schon in Rom vorlas: in Unterredungen solcher Art nahmen sich Nietzsche und Rée die Worte vom Munde, gehörten seit langem in die gleiche Geistesrichtung, oder jedenfalls seit Nietzsches Abfall von Wagner. Die Bevorzugung aphoristischer Arbeitsweise Nietzsche durch sein Kranksein und seine Lebensweise aufgezwungen – war Paul Rée von vornherein eigen; von jeher lief er mit einem Larochefoucauld oder einem La Bruyère in der Tasche herum, wie er ja auch seit seiner kleinen Erstlingsschrift »Über die Eitelkeit« stets des gleichen Geistes geblieben ist. An Nietzsche fühlte man aber bereits, was ihn über seine Aphorismensammlungen hinaus und dem »Zarathustra« entgegenführen sollte: die tiefe Bewegung des Gottsuchers Nietzsche, der von Religion herkam und auf Religionsprophetie zuging.

In einem meiner Briefe aus Tautenburg an Paul Rée, vom 18. August, steht schon: »Ganz im Anfange meiner Bekanntschaft mit Nietzsche schrieb ich Malwida von ihm, er sei eine religiöse Natur und weckte damit ihre stärksten Bedenken. Heute möchte ich diesen Ausdruck noch doppelt unterstreichen.« »Wir erleben es noch, daß er als der Verkündiger einer neuen Religion auftritt und dann wird es eine solche sein, welche Helden zu ihren Jüngern wirbt. Wie sehr gleich denken und empfinden wir darüber, und wie nehmen wir uns die Worte und Gedanken förmlich von den Lippen. Wir sprechen uns diese 3 Wochen förmlich todt, und sonderbarerweise hält er es jetzt plötzlich aus, cirka 10 Stunden täglich zu verplaudern.« »Seltsam, daß wir unwillkürlich mit unsern Gesprächen in die Abgründe geraten, an jene schwindligen Stellen, wohin man wohl einmal einsam geklettert ist um in die Tiefe zu schauen. Wir haben stets die Gemsenstiegen gewählt, und wenn uns jemand zugehört hätte, er würde geglaubt haben, zwei Teufel unterhielten sich.«

Es konnte nicht fehlen, daß in Nietzsches Wesen und Reden mich gerade etwas von dem faszinierte, was zwischen ihm und Paul Rée weniger zu Worte kam. Schwangen doch für mich dabei Erinnerungen oder halb unwissentliche Gefühle mit, die aus meiner allerkindischsten und doch persönlichsten, unvernichtbaren Kindheit herrührten. Nur: es war zugleich eben dies, was mich nie hätte zu seiner Jüngerin, seiner Nachfolgerin werden lassen: jederzeit hätte es mich mißtrauisch gemacht, in der Richtung zu schreiten, der ich mich entwinden mußte, um Klarheit zu finden. Das Faszinierende und zugleich eine innere Abkehr davon gehörten ineinander.

ZURÜCK

17. Stellung Nietzsches zum Weibe (Dokumente S. 214 ff.)

<Friedrich Nietzsche, Aufzeichnung für Lou von Salomé>

<Tautenburg, August 1882>

1 .

»Ja, ein schwaches Geschlecht!« so reden die Männer von den Frauen, so reden auch die Frauen von sich selber: aber wer glaubt, daß sie bei dem gleichen Worte das Gleiche denken? Doch lassen wir einmal die Männer hierüber denken, was sie wollen, was meint für gewöhnlich ein Weib, wenn es von der Schwäche seines Geschlechts spricht?

Schwäche fühlen – das ist ihm nicht nur einen Mangel an Kraft fühlen, sondern vielmehr: ein Bedürfniß nach Kraft fühlen. Es sucht nach Kraft, es blickt nach außen dabei, es will sich anlehnen, es ist ganz Fühlhorn für Alles, woran es sich anlehnen könnte, es schlingt sich verlangend auch um das, was zur Stütze ungeeignet ist und versucht sich daran zu halten, ja es täuscht sich gerne über die Kraft alles Anderen, Fremden außer ihm – es glaubt in dem Grade an die Kraft außer sich als es an die Schwäche in sich glaubt. Das Gefühl der Schwäche, im äußersten Maaße empfunden, findet geradezu überall Stärke und dichtet Kraft in jedes Außer-sich hinein, mit dem es sich berührt: und wenn das Auge widersprechen sollte, so wird das Auge – zugemacht!

Dies ist in der That der Zustand, in dem das schwache Geschlecht sich befindet, und nicht nur in Beziehung auf die Männer seiner Umgebung, sondern auch in Beziehung auf Religion und Sitte: das schwache Weib glaubt an seine Unmöglichkeit, ungestützt stehen zu können und verwandelt alles, was es leiblich oder geistig umgiebt, in Stützen – es will nicht sehen, was dies Alles wirklich ist, es will nicht prüfen, ob das Geländer, an dem es über den Fluß geht, wirklich hält, es glaubt an das Geländer, weil es an seine Schwäche und Angst glaubt. Woran ein solches Weib sich anlehnt, das ist unter allen Umständen nicht die erkannte Kraft, sondern die erwartete, gewünschte und erdichtete Kraft: und je größer sein Gefühl der Schwäche war, um so mehr Kraft wird es an dem fühlen wollen, das ihm »Halt giebt«. Das schwächste Weib wird aus jedem Manne einen Gott machen: und ebenso aus jedem Gebot der Sitte und Religion etwas Heiliges, Unantastbares, Letztes, Anbetungswürdiges. Es liegt auf der Hand, daß für die Entstehung der Religionen das schwache Geschlecht wichtiger ist als das starke. Und, so wie die Weiber sind, würden sie sich, wenn man sie allein ließe, aus ihrer Schwäche heraus nicht nur beständig »Männer« erschaffen, sondern auch »Götter« – und beide, wie zu vermuthen steht, einander ähnlich –: als Ungeheuer von Kraft!

x x x

<Friedrich Nietzsche, Aufzeichnung für Lou von Salomé>

<Tautenburg, August 1882>

Vom Weibe

1. Das weibliche Urtheil und der Glaube (Aberglaube) des Weibes in Betreff seines Urtheils.

2. Die weibl. Beurtheilung der Affekte, der einzelnen Tugenden und Laster,

3. Das weibl. Urtheil über Mann u Weib, Staat und Natur, Arbeit, Muße, usw.

4. Was von der Wirklichkeit sich das Weib verhehlt.

5. Worin es sich verpflichtet fühlt, eine Unwirklichkeit, die es als solche kennt, doch als wirklich zu behaupten.

6. Tempo der weiblichen Affekte

7. Die Pflege der Kinder, theils zurückbildend und hemmend, theils allzusehr entkindlichend (der weibl<iche> Rationalism<us» In wiefern die Weiber den Mann als Kind behandeln.

8. In wiefern das Weib die Anderen zur guten Meinung über sich verführt u. trotzdem sich dann vor dieser Meinung beugt (als vor einer Autorität)

9. Geschichte dessen, was vom Weibe als unweiblich empfunden wird, – je nach Volk und Sittenzustand.

10. Der weibl. Glaube an irgend eine oberste weibl. Tugend, welche da sein müsse, damit irgend eine höhere Natur des Weibes erreicht werden könne – und der thatsächl. Wechsel dieser »obersten Tugenden«.

11. Gefühl der Vollkommenheit des Wesens – Vollendung zb. beim Dienen, Gehorchen

12. Schwangerschaft als der Cardinalzustand, welcher allmählich, im Verlauf der Zeiten, das Wesen des Weibes festgestellt hat. Relation aller weiblichen Denk- und Handlungsweisen dazu.

13. Verneinen, zerstören, allein sein, kämpfen, verachten, sich rächen: warum das Weib in alledem barbarischer ist als der Mann usw. usw. usw.

ZURÜCK

|